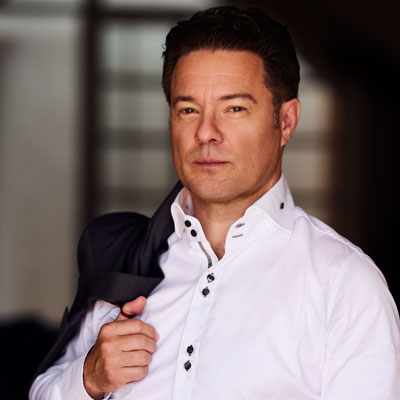

Interview von Klaus Paukovits (TGA-Chefredakteur) mit WSCAD CEO Axel Zein und Vertriebsleiter Jürgen Panhölzl auf der TGA Website.

Warum Künstliche Intelligenz in der gebäudetechnischen Planung der logische nächste Schritt in der rasanten Entwicklung der Branche ist, warum KI vor allem der Mehrheit der „Gelegenheitsuser“ hilft, und wie groß der Vorsprung bei der KI-Entwicklung ist: CEO Axel Zein und Vertriebsleiter Jürgen Panhölzl von WSCAD im TGA-Interview.

Die erste KI-gestützte E-CAD-Software wurde 2024 vom deutschen Spezialisten WSCAD vorgestellt. Sie zielt vor allem darauf ab, der breiten Masse an „Gelegenheitsusern“ die Arbeit deutlich zu erleichtern: CEO Axel Zein und Vertriebsleiter Jürgen Panhölzl über den Vorsprung vor der Konkurrenz, warum ein Konstrukteur kein Prompt-Engineer werden soll und wieso KI nicht mehr als ein Mittel zum Zweck sein sollte.

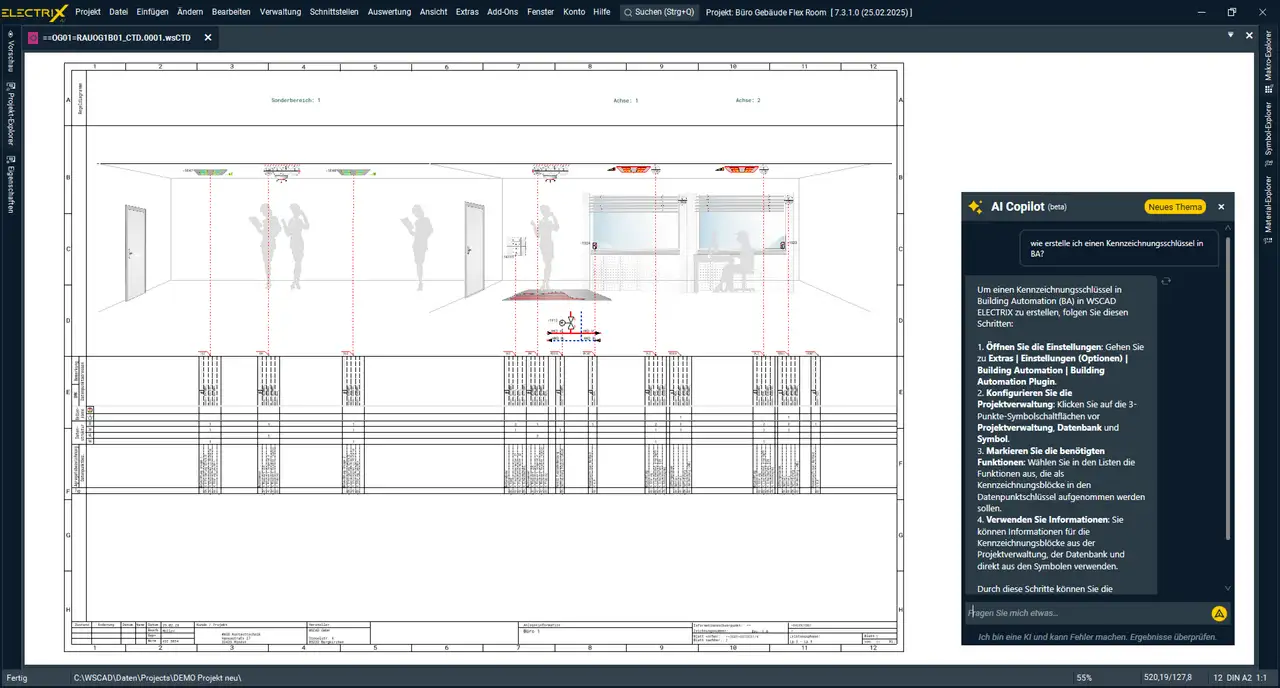

Bild 1

Interview über die erste KI-gestützte E-CAD-Software mit WSCAD-CEO Axel Zein (l.) und Vertriebsleiter Jürgen Panhölzl (r.)

Sie haben im Vorjahr die erste KI-gestützte E-CAD-Software herausgebracht und die auf der ISH Frankfurt 2025 auch den Gebäudetechniker*innen vorgestellt. Welche KI steckt denn genau drinnen?

Axel Zein: Über die genauen technischen Zusammenhänge, die sich dahinter verbergen, wollen wir nicht sprechen. Das hat einen einfachen Grund: Unser größter Wettbewerber hat als Reaktion auf unseren Schritt ebenfalls die KI-Integration in seiner Konstruktions-Software angekündigt, an der er angeblich seit 6 Jahren gearbeitet hat … egal, ob das stimmt oder nicht: Wir haben meiner Einschätzung nach einen Vorsprung von 1,5 bis 2 Jahren. Und den wollen wir nicht verschenken.

Können Sie trotzdem etwas über die Grundzüge Ihrer KI erzählen?

Axel Zein: Es ist ein kombinierter Ansatz. Wir nutzen sowohl externe LLMs, also die marktüblichen Large Language Models, als auch eigene Modelle. Speziell letzteres ist uns wichtig, denn die klassischen LLMs alleine bringen kein Unterscheidungsmerkmal mehr. Sie können heute bei ChatGPT oder Gemini einen Premium-Account um 20 Euro im Monat abschließen und mit unternehmenseigenen Infos anreichen, dann brauchen sie nur mehr 10 Minuten, um daraus einen Chatbot zu bauen. Das ist nicht unser Anspruch.

Was war Ihr Ziel bei der KI-Integration?

Jürgen Panhölzl: Untersuchungen haben ergeben, dass 66 Prozent der Anwender unserer Konstruktions-Software sogenannte Gelegenheits-Anwender sind und nur zwei bis vier Stunden pro Woche mit dem System arbeiten. Das ist gerade bei den kleineren und mittleren Unternehmen Alltag, der Konstrukteur dort hat auch viele andere Aufgaben zu bewältigen. Diesem User wollen wir die Möglichkeit geben, jederzeit intuitiv genau das zu tun, was er will, ohne ganz tief in unsere Software eintauchen zu müssen und sich etwas beizubringen, was er drei Wochen später bei der nächsten identen Anwendung vielleicht schon wieder vergessen hat.

„Hybrider Konstrukteur“ setzt sich durch

Der Ausdruck „Gelegenheits-User“ überrascht mich in dem Zusammenhang sehr, vielleicht geben Sie mir ein Beispiel, was für Aufgaben Sie meinen?

Jürgen Panhölzl: Zu den Standard-Aufgaben gehört es, am Ende der Konstruktion eine Stückliste rauszulassen. Dafür musste er bisher zehn oder zwanzig Klicks in Untermenüs machen, und wenn er die alle richtig gemacht hat, kommt am Ende die Stückliste raus. Bei uns kann er dem Programm einfach sagen, dass er die Stückliste haben will, und zwar intuitiv in seiner Sprache: Er muss dafür kein Prompt-Engineer werden. Das muss auch für andere Mitarbeiter des Unternehmens intuitiv nutzbar sein, die keine Konstrukteure sind und Stücklisten oder anderes brauchen, etwa Einkäufer.

Ich bin trotzdem noch über den Begriff „Gelegenheits-Anwender“ verwundert: Für mich wären CAD-Programme wie Ihres für Konstrukteure oder Planer eigentlich das wichtigste Arbeitswerkzeug. Irre ich da?

Axel Zein: Sie haben schon recht, dass es in der Regel im Hintergrund mitläuft, aber es wird eben nicht täglich effektiv genutzt. Ein Konstrukteur hat meist auch die Projektleitung, die Abstimmung mit dem Kunden, die Kommunikation mit der hausinternen Werkstatt oder dem Schaltschrankbau, die Normenaufbereitung, die Prüfung der Lieferstandards, vielleicht auch noch die SPS-Programmierung und die Visualisierung, und so weiter. Bei all diesen Arbeitsschritten ist er nicht aktiv im WSCAD-System. Dieser „hybride Konstrukteur“ setzt sich gerade im Mittelstand, der in Deutschland sehr stark ist, immer mehr durch. Man sitzt nicht acht Stunden vor dem Konstruktionsprogramm, das ist die Ausnahme und kommt eigentlich nur mehr in großen Konzernen vor, wo die Rollen klar verteilt sind und es noch reine Konstrukteure unterhalb der Projektleitung gibt.

66 Prozent der Anwender unserer Konstruktions-Software sind sogenannte Gelegenheits-Anwender und arbeiten nur zwei bis vier Stunden pro Woche mit dem System.

Jürgen Panhölzl

Das ist ein sehr interessanter Ansatz, die KI als Dienstleitung zu sehen, mit der die Benutzerfreundlichkeit der eigenen Programme gesteigert wird.

Axel Zein: Unsere Wettbewerber sehen sich gerne als Nabel der Welt, wir sehen uns als Mittel zum Zweck. Easy-to-use steht für uns im Vordergrund. Darum erweitern wir die KI-Funktionalitäten fast jede Woche, sie können mit WSCAD mittlerweile Makros platzieren, Fehlersuche im Projekt machen lassen, und so weiter.

Was ist für den Gelegenheits-User der größte Vorteil?

Jürgen Panhölzl: In den meisten Unternehmen haben die Abteilungsleiter für Elektro-Konstruktion einen oder zwei Power-User. Der kennt auch das fünfte Untermenü in jedem Programm, und wenn er einmal anstehen sollte, fuchst er sich über Google und Fachforen selber rein. Unsere Zielgruppe sind die „normalen“ User, die wollen wir unterstützen. Wenn wir es schaffen, durch easy-to-use auch nur 20 Prozent einzusparen, weil wir ihn bei der Problemlösung unterstützen, kann er viel mehr Projekte durchlaufen lassen. Das ist der Produktivitätsvorteil, den wir den Kunden mit KI bieten.

Ich sehe den Konstrukteur derzeit wie ein Ein-Mann-Orchester, der alle Instrumente von der Bratsche bis zur Posaune selber spielen muss.

Axel Zein

Vom Ein-Mann-Orchester zum Dirigenten

Wird das von den Kunden auch so erlebt, oder erleben Sie Misstrauen gegenüber der Technologie?

Axel Zein: In Europa gilt Künstliche Intelligenz oft noch als Bedrohung, die den eigenen Job wegnehmen könnte. Wenn ein Elektro-Konstrukteur aber weiß, was er alles neben der Konstruktion machen muss, ist er froh über jede Hilfe. Ich sehe den Konstrukteur derzeit wie ein Ein-Mann-Orchester, der alle Instrumente von der Bratsche bis zur Posaune selber spielen muss. Mit KI kann er sich ein Stück weit auf die Rolle des Dirigenten zurückziehen; und ein guter Dirigent spielt ja auch selber alle Instrumente, damit der etwa dem Posaunisten gut sagen kann, wie der ein bestimmtes Stück spielen soll. Wir nehmen ihm die Routinearbeiten ab, damit er leichter die Übersicht behalten und die einzelnen Teile seiner Arbeit verbinden kann.

Sehe ich das richtig, dass Sie die Stärken der KI in den Routineaufgaben rundherum sehen, und nicht so sehr in der Konstruktion selbst? Gerade hier wird großes Potenzial gesehen, indem man die Konstruktionsschritte automatisiert ablaufen lässt.

Jürgen Panhölzl: Das erste, was wir in Schulungen vermitteln ist, dass sich die meiste Zeit bei der Konstruktion sparen lässt, indem man die Maschinen sauber strukturiert. Dann lassen sich über Makros, Templates und Vorlagen zum Teil so vereinfachen, dass eine Standard-Maschinen schon vom Vertrieb konfiguriert werden kann und das System die Maschine dann vollautomatisch konstruiert. Aber das ist ein Anwendungsfall für genau vordefinierte Kombinationen …

Sie legen nicht offen, wie Ihre KI genau arbeitet und worauf sie aufbaut. Erzeugt das nicht auch Misstrauen beim Kunden, der eine Black-Box einkauft und in Zeiten offener Systeme sozusagen wieder ein Vendor-lock-in riskiert?

Axel Zein: In dem Moment, wo ich mich als Unternehmen für ein CAD-System entscheide, entscheide ich mich ohnehin dafür, meine Leute darauf einzuschulen, das System mit anderen Programmen zu koppeln und zu integrieren: Natürlich könnte ich das ändern, aber das ist wesentlich komplexer als beispielsweise ein Textverarbeitungsprogramm von Word auf LibreOffice zu wechseln. Das gilt aber auch für alle anderen Backbone-Prozesse wie ein ERP- oder ein CRM-System, die so integriert sind, dass ich sie nicht leicht wechseln kann. Wichtiger für unsere Kunden ist hingegen die Frage, was mit ihren Daten passiert. Niemand möchte, dass seine Engineering-Daten irgendwo landen. Wir garantieren daher ein Firewall-System für unsere Kunden, wir sorgen dafür, dass nicht mal seine IP-Adresse weitergegeben wird. Das Engineering läuft ausschließlich lokal auf seinen Servern oder über unser Service, der nichts mit Drittanbietern zu tun hat. Bei uns können Kunden gerne einen Network-Sniffer installieren und nachschauen, wo ihre Daten landen: Mit WSCAD sind sie sicher!

Der Gedanke, alles, was zu einem Produkt gehört, in einem System zu verwalten, ist weder neu noch falsch. Im Gebäude sind die Standards noch nicht ausreichend definiert. Darum ballert jedes Gewerk einfach alles rein, das macht das BIM-Modell so schwerfällig.

Axel Zein

BIM: Einfach „reinballern“ macht das Modell schwerfällig

Der Maschinenbau und die TGA sind zwei große Kundensegmente ihrer Elektro-Konstruktions-Programme. Wie erleben sie den Unterschied in der digitalen Reife zwischen den beiden Bereichen?

Jürgen Panhölzl: Da gibt es natürlich schon noch Unterschiede. In der Gebäudetechnik sind wir in den letzten Jahren in Rekordzeit hin zur Raumautomation gekommen, die Komplexität der Gebäude und die Anforderungen an eine saubere Planung haben enorm zugenommen. Im Maschinenbau ist diese Entwicklung schon vor Jahrzehnten passiert, die jetzt quasi explosionsartig über die Gebäudetechnik gekommen ist. Diese Branche musste jetzt in sehr kurzer Zeit viel Know-how aufbauen. Der Druck kommt übrigens auch von den Ausführenden, die für die komplexen Stromlaufpläne und Regelschemen eine gute Planung erwarten.

Wo hilft es den Ausführenden, wenn der Planer WSCAD nutzt?

Jürgen Panhölzl: Wir haben Werkzeuge, mit denen auch ausführende Gewerke Stromlaufplan für verschiedene Topologien aufbauen, Makros im Plan platzieren oder effiziente Prüfläufe machen kann, um Fehler zu. Wenn er bei uns etwas im MSR-System ändert, bekommt es auch der Stromlaufplan mit und umgekehrt.

Wie weit gehen Sie damit in die integrale Planung oder gar in die Erstellung von digitalen Gebäudezwillingen, wo jeder Beteiligte am tatsächlichen Gebäudemodell arbeitet?

Jürgen Panhölzl: Falls Sie mit der Frage in Richtung BIM gehen wollen, denke ich, dass man bei BIM etwas falsch gemacht hat. Man hat das Gebäudemodell mit den Detailinformationen aus allen Gewerken so aufgepumpt, dass es langsam und kaum mehr handelbar geworden ist. Ich bin ein Freund von IFC, wir sollten nur die Infos aus den einzelnen Bereichen über die Schnittstelle ins Modell einspielen, die unbedingt nötig sind. Meiner Ansicht nach fehlt es bei BIM an Spezialisten, die den Überblick haben. Die einzelnen Gewerke haben nun mal den Fokus auf die eigene Fakultät, und so wird das Gesamtmodell einfach zu komplex.

Axel Zein: Der Gedanke, alles, was zu einem Produkt gehört, in einem System zu verwalten, ist weder neu noch falsch. In der Luft- und Raumfahrt beispielsweise, die hier am weitesten sind, ist das seit 20 Jahren gang und gäbe. Im Gebäude ist das vergleichsweise neu, und vor allem sind die Standards noch nicht ausreichend definiert. Für die Elektrotechnik beispielsweise ist im IFC noch gar nicht normiert, welche Attribute wirklich im Gesamtmodell benötigt werden und welche nicht. Darum ballert jedes Gewerk einfach alles rein, das macht das BIM-Modell so schwerfällig.

Es gibt bei alten Häusern ja oft keine Dokumentation oder nur mehr welche, wo schon zigmal Kaffeetassen draufgestanden sind und Ränder hinterlassen haben.

Jürgen Panhölzl

ISH mit wenig KI

Sie haben Ihren KI-Fokus auf der ISH 2025 erstmals in der Welt der Gebäudetechnik vorgestellt. Wie war Ihr Eindruck der Messe?

Jürgen Panhölzl: Die ISH eine sehr hohe Besucherfrequenz, und vor allem ein sehr internationales Publikum, das ist für die ganze Messe erfreulich. Wir haben bei uns heuer deutlich mehr Architekten am Stand, die sich für Elektroplanung interessiert haben. Dazu trägt auch der Druck bei, Gebäude energieeffizient zu planen und zu betreiben. Ich hatte leider wenig Zeit, selbst über die Messe zu gehen, weil wir so viele Gespräch am Stand hatten, hatte aber den Eindruck, dass außer bei uns KI relativ wenig thematisiert wurde.

Ein Trend auf der ISH war es sicherlich, dass Energiemanagement im Heizungs- und Klimatisierungsbereich zum zentralen Angebot gehören müssen. Wie trägt WSCAD dazu bei?

Jürgen Panhölzl: Indem wir zuallererst die Planer dabei unterstützen, die Planung richtig zu machen. Wenn etwas schlecht geplant ist, als ineffizientes System gebaut wird und ich es nachträglich optimieren muss, werde ich nie so gut werden, wie es sein könnte. Das beginnt schon bei der Auslegung, auch die elektrotechnische Schaltung ist häufig überdimensioniert, die Frequenzumrichter werden zur Sicherheit zu groß gewählt … auch dabei hilft die KI, die Angst vor Fehlern abzubauen, indem schon in der Planungsphase Fehler vermieden werden.

Digitalisierungsservice für den Sanierungsmarkt

Der Wachstumsmarkt der nächsten Jahre ist aber nicht der Neubau, sondern die Sanierung des Bestands. Was ist da Ihr Ansatz?

Jürgen Panhölzl: Wir bieten zum Beispiel ein eigenes Digitalisierungsservice an, bei dem wir für die Kunden die Planungsgrundlage bereitstellen. Es gibt bei alten Häusern ja oft keine Dokumentation oder nur mehr welche, wo schon zigmal Kaffeetassen draufgestanden sind und Ränder hinterlassen haben. Alle Informationen zusammenzusammeln, Papierpläne zu digitalisieren und die Planungsgrundlagen neu aufzusetzen, das machen wir als eigene Dienstleistung. So bekommt der Kunde einen „digitalen Zwilling“, auf dem er einen Retrofit-Plan aufsetzen kann.

Werden sich in der Sanierung ebenfalls Automatisierungslösungen mit KI durchsetzen, oder bleibt das noch Manufaktur?

Jürgen Panhölzl: Das wird noch länger Manufaktur bleiben, das muss man so klar sagen. Was aber auch Fakt ist: KI unterstützt dabei, die Pläne zu prüfen. Auch hier ist Künstliche Intelligenz ein Hilfsmittel, um schneller zu Lösungen zu kommen.

ELECTRIX AI im Überblick

ELECTRIX AI ist eine vollintegrierte KI-Funktion innerhalb der E-CAD-Plattform von WSCAD. Sie bietet eine adaptive Bedienoberfläche, erkennt Planungslogiken automatisch, erstellt normkonforme Stromlaufpläne und Schaltschranklayouts und beschleunigt die elektrotechnische Planung spürbar. Dank offener Schnittstellen fügt sie sich nahtlos in bestehende Systemlandschaften ein – und macht aus Engineeringprozessen durchgängige, intelligente Workflows.

Dieser Fachartikel ist ausschließlich für Ihre persönliche Verwendung bestimmt. Ein Nachdruck oder Veröffentlichung bedarf ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung des Verlags.